今回は、年収350〜400万円の20〜30代夫婦が賢く注文住宅を手に入れるための具体的な方法をご紹介します

しおまり

しおまり僕自身28歳年収370万円で26坪の平家を注文住宅で建てました

子育て中のご家族や、これから家族を増やす予定のカップルにとって、自分たちだけのマイホームを持つことは大きな夢であり一つの大イベントです

「収入が足りない」「住宅ローンが不安」と諦めていた方も、ぜひ最後までお読みください!

年収350〜400万円で注文住宅は建てられる?現実的な住宅予算の考え方

「年収350〜400万円じゃ注文住宅なんて建てられない…」と思っていませんか?

実は、ちゃんと計画を立てれば十分可能です

まず、住宅ローンの借入可能額は年収の約7倍と言われています

年収350〜400万円なら、約2,450〜2,800万円が目安です

ただし、安全に返済を続けるためには、月々の返済額が手取り収入の25%以下に抑えることをおすすめします

例えば手取り月収25万円の場合、月々の返済額は6.25万円程度が理想的

35年ローンで金利1%と仮定すると、約2,400万円が借入可能な金額になります

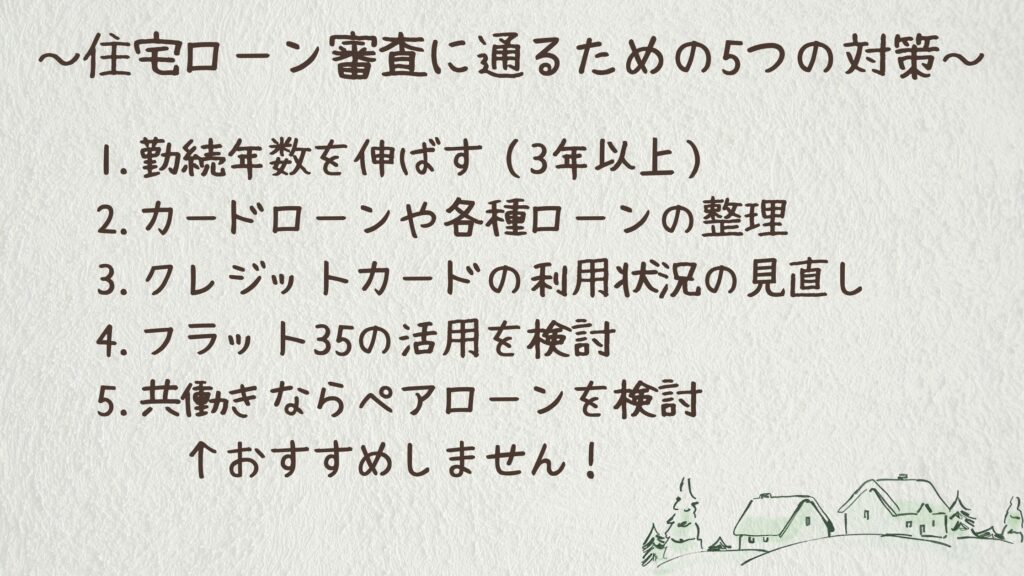

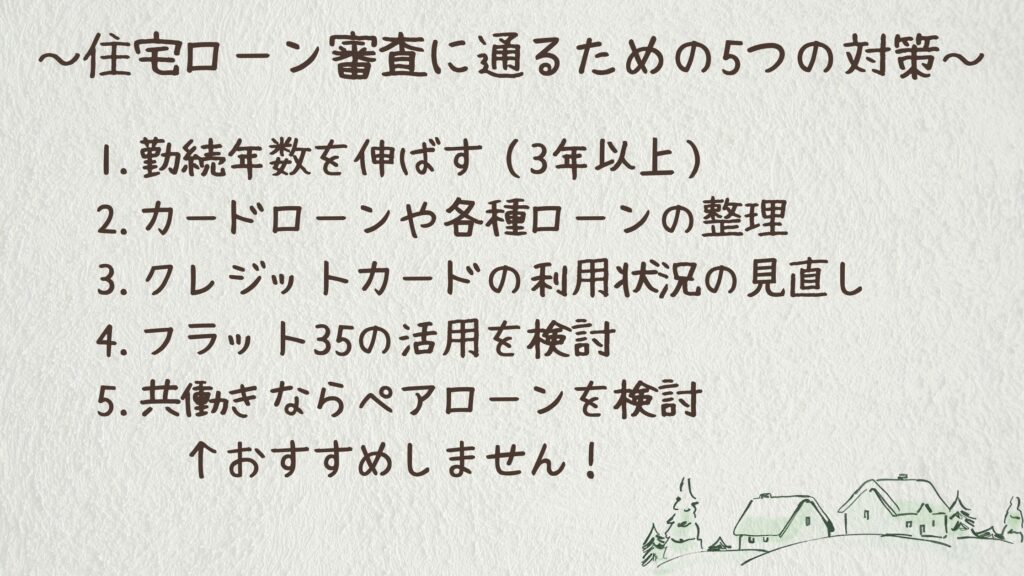

住宅ローン審査に通るための5つの対策

年収350〜400万円でも住宅ローン審査に通るための対策ポイントを紹介します

1. 勤続年数を伸ばす

勤務先での勤続年数が3年以上あると、安定収入とみなされ審査で有利になります

転職を考えている方は、注文住宅の計画前に雇用状況を安定させることをおすすめします

2. カードローンや各種ローンを整理する

複数のローンを抱えていると審査で不利になります。可能な限り住宅ローン申請前に完済しておきましょう

特にカードローンやクレジットカードのリボ払い・カーローンは要注意!

3. クレジットカードの利用状況を見直す

リボ払いの利用や支払い遅延は信用情報に影響します

少なくとも住宅ローン申請の半年前からは計画的に利用するようにしましょう

4. フラット35の活用を検討する

民間銀行より審査基準がやや緩めなフラット35の利用も視野入れておくと良いです

金利は若干高めですが、長期固定で安心感があります

5. 共働き世帯はペアローンで申請 ※おすすめしません

パートナーと共働きの場合は、夫婦合算のペアローンで住宅ローンを組むことで借入可能額を増やすこともできます

ただし、個人的にはおすすめしません!

片方が働けなくなった時などのリスクが大きすぎる!

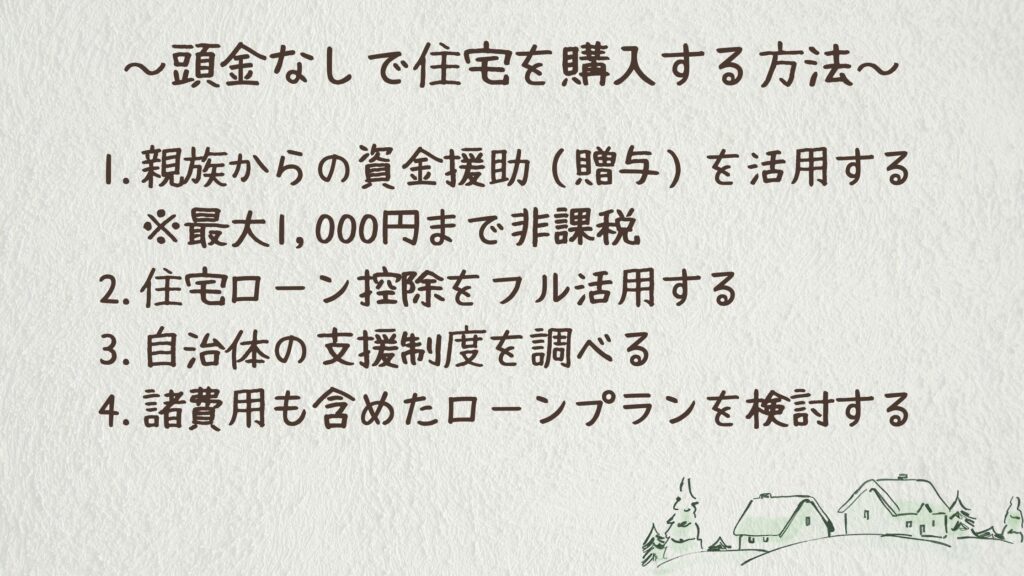

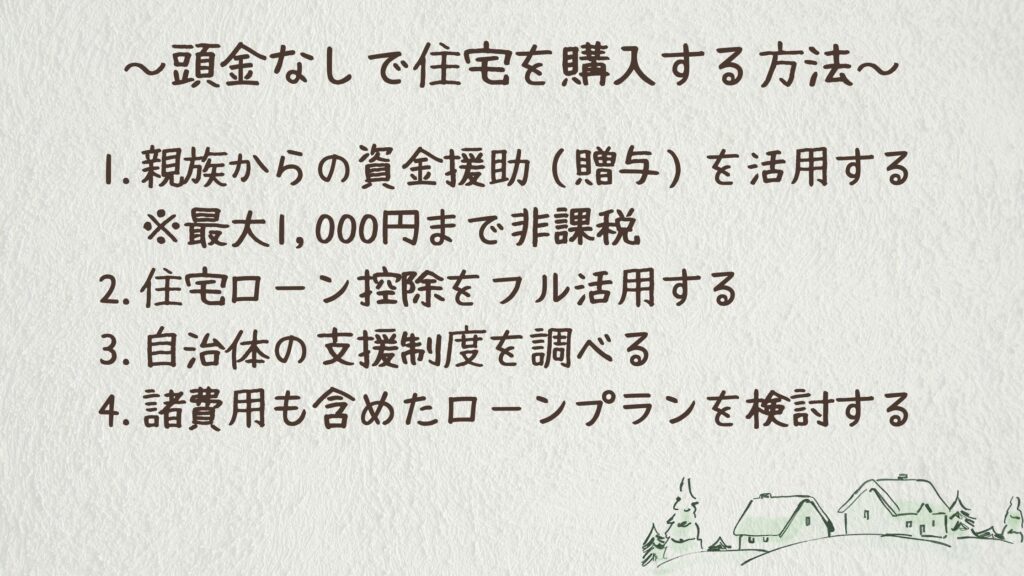

頭金なしで住宅購入する方法

頭金が貯まらないからと家の購入をどんどん先延ばしにするのは正直もったいないです

以下の方法で頭金なしでも住宅が購入できる可能性があります

1. 親族からの資金援助(贈与)を活用する

親からの住宅取得資金の贈与は、一定額まで非課税になる制度があります

贈与税の特例を利用することで、最大1,000万円まで非課税で資金援助を受けられる可能性があります

両親や祖父母からの支援が可能か相談してみましょう

2. 住宅ローン控除をフル活用する

住宅ローン減税(住宅ローン控除)を利用すれば、所得税から最大10年間、年間最大40万円の控除が受けられます

年収350〜400万円の場合、所得税額が限られるため満額は難しいですが、減税効果は確実にあります

3. 自治体の支援制度を調べる

地方自治体では、若い世代の定住促進のために様々な補助金制度や助成金を設けています

最大100万円近くの補助が出る地域もありますので、検討中の地域の制度を必ずチェックしましょう

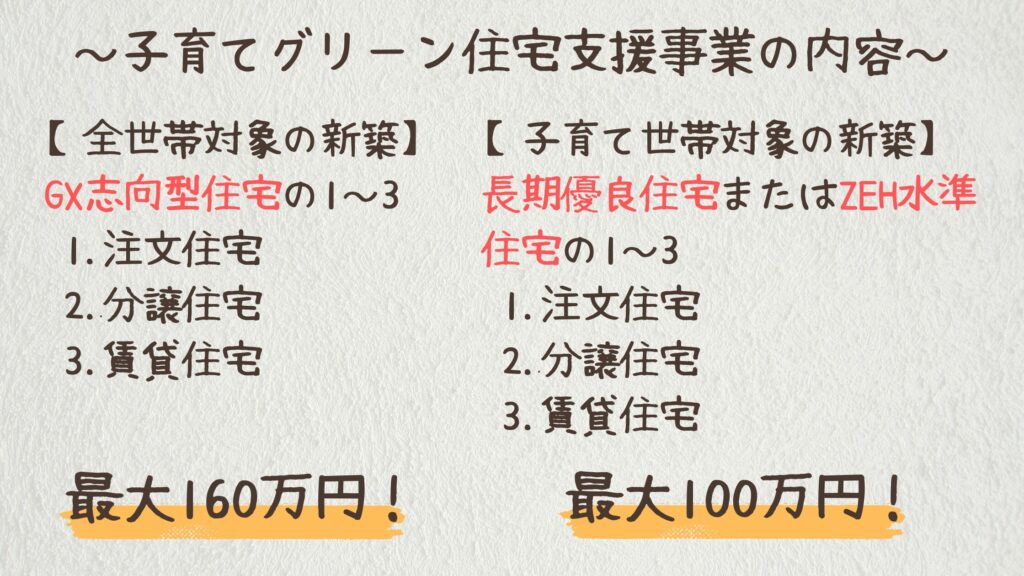

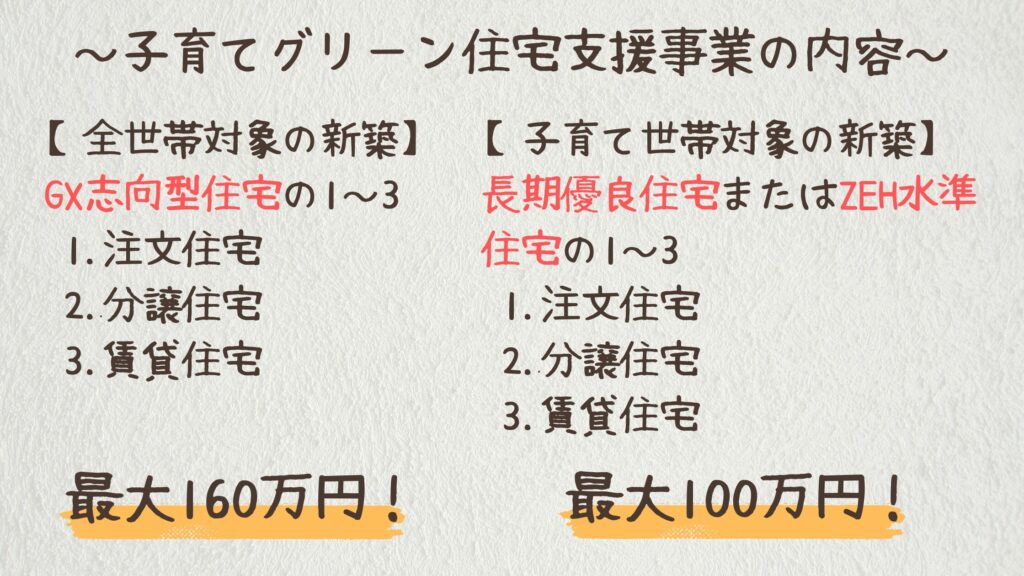

例えば今年度(2025年)であれば国から子育てグリーン支援事業という省エネ住宅向けの補助金制度が発表されています

主な内容は以下の通りです

僕が建てた年は「こどもエコすまい支援事業」という制度でZEH水準にして100万円補助が出たよ!

家の性能を上げて補助金も貰えるからぜひ活用するべき!

国の補助金以外にも、都道府県や市町村単位での自治体で住宅補助金制を行なっている場合があります

住宅を購入する前には必ず自分が建てる場所に該当する自治体のHPはチェックしましょう

4. 諸費用も含めたローンプランを検討する

金融機関によって、建物と土地だけでなく、諸費用まで含めた金額を借り入れることができます

ただし、借入額が増えるため、返済計画はしっかり立てましょう

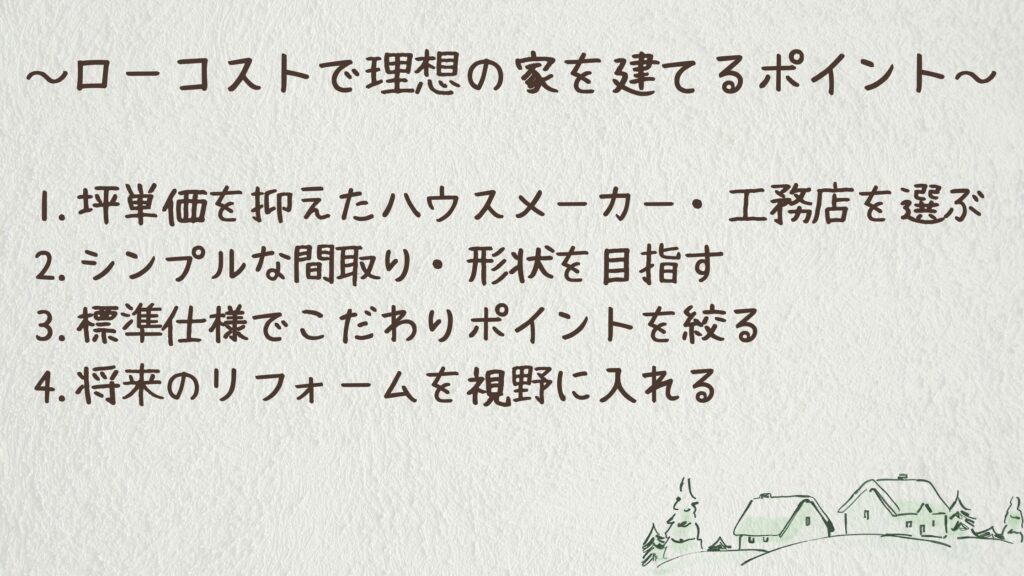

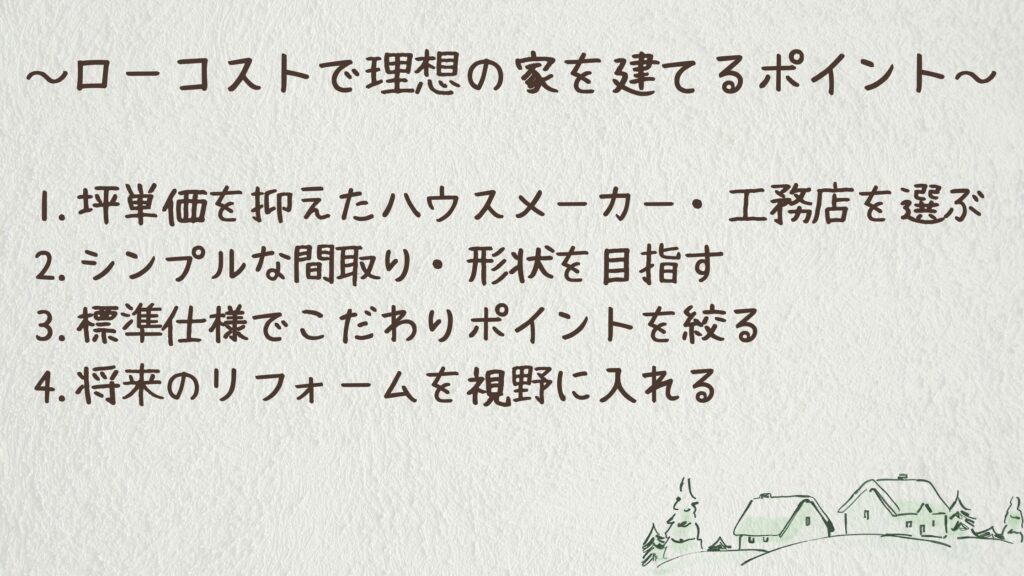

ローコストで理想の家を建てるポイント

限られた予算でも理想の住まいを実現するために、ローコストで理想の家を建てるポイントを紹介します

1. 坪単価を抑えたハウスメーカー・工務店選び

大手ハウスメーカーより、地域密着型の地元工務店やローコスト住宅専門会社を選ぶと、坪単価を40〜60万円程度に抑えられる可能性があります

2. シンプルな間取り・形状を目指す

四角い箱型の家はコストが抑えられます

凹凸の多い複雑な形状や変形地対応の設計は工事費が上がるためなるべく四角に近づけることがコストを抑えるコツです

我が家を建ててくれたハウスメーカーでは凹凸10個までは追加料金なしでした!

3. 標準仕様でこだわりポイントを絞る

全てにこだわるのではなく、リビングの天井や、トイレ・お風呂など特に重視したい部分にのみ予算を使い、他は標準仕様にすることでコストを抑えることができます

案外標準内でもこだわることもできるよ!

4. 将来のリフォームを視野に入れる

最初から全てを完璧にするのではなく、将来のリフォームを前提に必要最低限の機能から始めるという考え方もあります

我が家もディズニーランドのように、「一生完成のない家」って思うようにしています笑

家に全振りしすぎて外構一生終わらん…

コスパ最強!平屋の魅力と選ぶべき理由

私が特におすすめしたいのが、コンパクトで開放感あふれる小さな平屋です!

平屋のメリット

1. 建築コストが抑えられる

平屋と言うと建築コストが高くて手が届かないイメージがあります

しかしコンパクトな平屋なら建築コストを抑えて建てることができます

平屋は階段や廊下などの「移動するだけの空間」が不要なため、実質的な生活空間の割合が高くなります

20坪〜28坪程度でも十分な広さを感じられるのが小さな平屋の魅力!

2. 将来のメンテナンスコストが安い

2階建てと比べて屋根面積は広くなりますが、全体的な外壁面積は少なくなるため、長期的なメンテナンスコストは抑えられます

外壁塗装や屋根修理などの費用が抑えられるメリットは大きい!

3. 家族の一体感が生まれる

ワンフロアに家族全員が生活するため、自然とコミュニケーションが増えます

特に小さなお子さんがいる家庭では、目が届きやすく安心です

また、階段がなく安全なので子育て世帯にぴったりの住まいと言えます

4. バリアフリーで将来も安心

階段がないため、子どもやお年寄りにも優しいバリアフリー設計です

将来的にもずっと住み続けられる点も大きなメリットです

近年では終の棲家として年配の方も建てるケースが増えてきています

長く住むことを考えるなら断然平屋がおすすめ!

家づくりで失敗しないための3つのステップと注意点

一生に一度になるかもしれない家づくり

失敗しないために以下の3つは最低限行うとより満足度の高い家に出会えます

ライフプランニングは家づくりを始めるにあたって基本中の基本

この機会に家族構成の変化や収入の見通しなど

今後30年間のライフプランを具体的に考えましょう

子どもの教育費や老後の資金など、住宅ローン以外の出費も忘れずに計画に入れて計算することでより具体的なライフプランを考えることができます

最低でも3社以上から見積もりを取り、比較検討するしましょう

同じ条件で各社に見積もりを依頼し、内容を細かくチェックしましょう

ハウスメーカー・工務店によって得意不得意があるため、見積比較で数百万円の差が出ることも珍しくありません

注意点:アフターサービスや保証内容もしっかり確認しよう

家を建てた後のアフターサービスや保証内容も重要なポイントです

特に地元の工務店を選ぶ際は、しっかりしたアフターメンテナンス体制があるかどうかを確認しましょう

まとめ

年収350〜400万円でも、適切な計画と準備があれば、家族が快適に暮らせる注文住宅を手に入れることは十分可能です

特に僕がおすすめする「小さな平屋」は

建築コストを抑えながらも開放感のある暮らしを実現できる

20〜30代の子育て世代にとって、まさに理想の住まいと言えます

マイホームづくりは人生の大きな決断ですが、諦めずに一歩を踏み出してみてください

きっと素敵な我が家での生活が待ってるよ!

コメント